Immobilien Center Teeuwen GmbH – Immobilienmakler in Straelen

Aktuelles

-

News

News

07.11.2024

Elementarschadenpflichtversicherung: Knapp zwei Drittel sind dafür

Umfrage unter Eigentümern

Der Verbraucherschutzverband Wohnen im Eigentum (WiE) hat nun in einer bundesweiten Umfrage untersucht, wie Immobilieneigentümer dazu stehen. Deren Sicht auf das Thema findet in der politischen Debatte bisher kaum Beachtung. Fast zwei Drittel der befragten Eigentümer befürworten eine verpflichtende Elementarschadenversicherung. Für Wohnungseigentümer ist es ansonsten schwierig, ihr Eigentum abzusichern.

Elementarschäden sind Schäden an Gebäuden, die durch Naturereignisse – sogenannte Elementargefahren – verursacht werden. Außer Sturm- und Hagelschäden werden diese Gefahren nicht automatisch durch die Gebäudeversicherung abgedeckt, sondern erfordern eine zusätzliche Elementarschadenversicherung. Wohnen im Eigentum (WiE) hat eine Online-Umfrage unter privaten Immobilieneigentümer zum Thema der Elementarschadenversicherung durchgeführt. 2.509 Immobilieneigentümer haben daran teilgenommen, davon 546 Eigentümer eines Ein- oder Mehrfamilienhauses und 1.963 Eigentümer einer Eigentumswohnung, die WEGs mit mindestens 73.336 Wohneinheiten repräsentieren.

Unzureichende Absicherung des Wohnungseigentums – Pflichtversicherung könnte helfen

Die Umfrage zeigt, dass ein Großteil der Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern, nämlich rund 60 Prozent, einen Versicherungsschutz gegen Elementarschäden haben, während nur rund 40 Prozent der Wohnungseigentümer angeben, gegen Elementarschäden abgesichert zu sein. Dabei zeigt sich auch: Je größer eine Wohnungseigentümergemeinschaft, desto niedriger die Versicherungsquote.

Die größte Hürde für den Abschluss einer Versicherung ist der erforderliche Mehrheitsbeschluss in einer WEG. Dies macht die systembedingten Nachteile von Wohnungseigentümer deutlich. „Für einen einzelnen Wohnungseigentümer ist es nicht möglich, das Gebäude gegen Elementargefahren abzusichern, wenn sich die Mehrheit der Gemeinschaft quer stellt“, sagt WiE-Vorständin Dr. Sandra von Möller. „Hier würde die Einführung einer Pflichtversicherung helfen, für die wir als Verband eintreten.“ Mit dieser Position verstärkt WiE die Stimmen der an der Umfrage teilnehmenden Immobilieneigentümer: Fast zwei Drittel befürworten die Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung.

-

News

News

31.10.2024

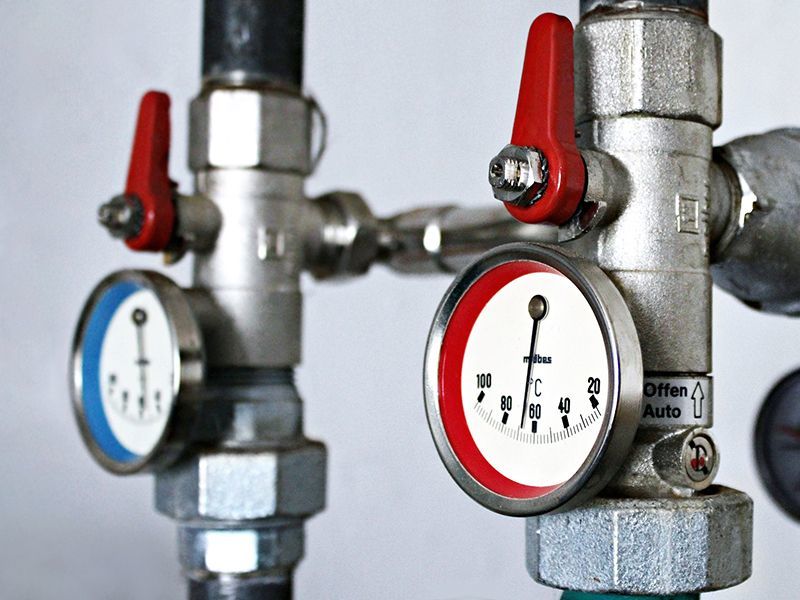

Warmwassersparen: Anlagentechnik wichtiger als Nutzerverhalten

Technische Optimierungen wichtiger als Verhaltensänderungen

Besonders Warmwasser-Zirkulationssysteme verursachen hohe Energieverluste. In Ein-Personen-Haushalten mit Zirkulation kann der Verbrauch bis zu dreimal höher sein als ohne. Dies zeigt, dass das größte Sparpotenzial in der Optimierung der technischen Systeme liegt – ein einmaliger Schritt, der langfristig wirkt.

„Während der Energiekrise wurde oft über Verhaltensänderungen gesprochen, wie kürzeres Duschen. Doch die Analyse zeigt: Die großen Einsparungen lassen sich durch technische Optimierungen erreichen“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. „Wer darauf verzichten kann, permanent heißes Wasser in der Leitung vorzuhalten, sollte das Zirkulationssystem zu Gunsten der Energieeinsparungen auf jeden Fall abschalten.“

Kleine Hilfsmittel, wie der Sparduschkopf, und ein angepasstes Nutzerverhalten bleiben zwar wichtig, aber technische Verbesserungen bieten das größte Potenzial für langfristige Einsparungen ohne ständige bewusste Anstrengung. Das widerlegt den verbreiteten Mythos, dass Sparen vor allem eine Verhaltensfrage ist.

Klare Handlungsempfehlungen für Verbraucher

Hauseigentümer können bei zentral beheizten Gebäuden die Verteilleitungen und den Warmwasserspeicher dämmen. Bei Zirkulationssystemen empfiehlt es sich, die Zirkulationsleitung entweder zu dämmen oder, wenn möglich, abzutrennen und zu entleeren. Für kleinere Haushalte kann sogar ein Umstieg auf eine dezentrale Warmwassererzeugung, wie etwa Durchlauferhitzer, wirtschaftlich sein. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen unterstützen Energieberater und das Fachhandwerk. Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz, wie die Erneuerung der Warmwasseranlage oder die Dämmung der Leitungen werden im Rahmen des Heizungstauschs oder der Heizungsoptimierung staatlich gefördert.

„Besonders Haushalte in älteren Gebäuden mit schlecht isolierten Warmwasserleitungen sollten auf Optimierungen achten. Hier sind die Verluste besonders hoch, und technische Maßnahmen wie die Dämmung der Leitungen oder die Abschaltung der Zirkulation können große Einsparungen bringen“, betont Dr. Hartmut Ehmler, Mitglied bei Scientists for Future und Autor der Auswertung.

-

News

News

24.10.2024

Laubfegen: Was Hauseigentümergemeinschaften wissen müssen

Verkehrssicherungspflicht kennen und beachten

Die Verkehrssicherungspflicht für Gefahren, die von Gebäuden oder Grund und Boden ausgehen, liegt bei den Eigentümern. Bei Wohnungseigentum obliegt die Erfüllung dieser Pflicht der rechtsfähigen Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Sie muss dafür sorgen, dass kein Besucher, Bewohner oder Passant auf dem Grundstück oder im Gebäude zu Schaden kommt.

Per Mehrheitsbeschluss Dienstleistungsunternehmen beauftragen

WEGs haben die Möglichkeit, das Laubfegen in Eigenregie zu organisieren, um Kosten zu sparen. Dies kann aber nur auf freiwilliger Basis geschehen – kein Miteigentümer kann dazu verpflichtet werden. Die Alternative: WEGs beauftragen ihre Verwaltung per Mehrheitsbeschluss, ein Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel einen Hausmeisterservice, mit dem Laubkehren zu beauftragen. Zur Klarstellung sollte der Beschluss auch beinhalten, dass die Verwaltung das Dienstleistungsunternehmen regelmäßig überwacht und zumindest stichprobenartig kontrolliert, empfiehlt Wohnen im Eigentum.

Überwachung aus Haftungsgründen notwendig

Verletzt sich jemand auf dem Grundstück wegen herumliegenden Laubes, das nicht entfernt wurde – da der Dienstleister nicht zuverlässig gearbeitet hat und nicht ausreichend überwacht wurde – kann er Schadensersatzansprüche gegen die WEG richten. Das heißt, die WEG haftet in diesen Fällen, und das kann teuer werden. Die WEG kann dann allerdings – falls der Verwalter den Dienstleister nicht ordnungsgemäß überwacht hat – beim Verwalter Regress nehmen.

„Wenn Wohnungseigentümern Versäumnisse des beauftragten Dienstleistungsunternehmens auffallen, sollte darüber Protokoll geführt und die Verwaltung informiert werden“, rät Dr. Sandra von Möller, Vorständin von Wohnen im Eigentum.

-

News

News

17.10.2024

Heizkostenabrechnungen: Fast jeder Zweite muss nachzahlen

Heizkosten 2023 auf hohem Niveau

Indes zeigt eine aktuelle Analyse der von ista bislang durchgeführten 800.000 Heizkostenabrechnungen des Jahres 2023, dass die Heizkosten bereits in diesem Abrechnungszeitraum auf hohem Niveau liegen. 2024 könnte es noch einmal teurer werden. „Schon für 2023 lässt unsere Analyse der bereits vorliegenden Abrechnungen auf ein hohes Niveau bei den Heizkosten schließen. In den Erwartungen der Verbraucher spiegelt sich das jedoch kaum wider – knapp zwei Drittel wollen nun, zu Beginn der neuen Heizperiode, weiter heizen, wie zuvor. Für viele kommt die Heizkostenabrechnung offenbar zu spät und reicht allein nicht aus. Wir brauchen mehr Transparenz, damit die Verbraucher ihr Verhalten rechtzeitig anpassen können“, sagt ista CEO Hagen Lessing.

Nur noch weniger als ein Drittel der Mieter in Deutschland will laut Befragung sparsamer heizen als zuvor. Zum Vergleich: Bei einer vorherigen Bevölkerungsumfrage Anfang 2023 – also nachdem die Energiepreise nach der Energiekrise wieder gesunken waren – gaben noch knapp zwei Drittel an, die Thermostate herunterdrehen zu wollen. Die Umfrage zeigt auch, dass mehr von denjenigen Mietern, die bereits ihre Nebenkostenabrechnung erhalten haben, sparsamer heizen wollen (35 Prozent), als diejenigen, die noch auf ihre Abrechnung warten (27 Prozent).

Bereits 800.000 Heizkostenabrechnungen analysiert

Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung mit Erdgasheizung oder Fernwärme muss nach den Analysen von ista mit Heizkosten von mehr als 800 Euro für das Jahr 2023 gerechnet werden. Bei Ölheizungen werden sogar rund 1.100 Euro fällig. Das ergab eine aktuelle Analyse der bereits durchgeführten 800.000 Heizkostenabrechnungen von ista. Mit 63 Prozent will die Mehrheit der Mieter in der beginnenden Heizperiode jedoch genauso weiter heizen, wie sie es bisher getan hat. Angesichts der mittlerweile ausgelaufenen Preisbremsen und der Mehrwertsteuersenkung dürfte das nun in vielen Fällen aber deutlich teurer werden. Hinzu kommen die jährlich steigenden CO2-Preise.

-

Immobilien

10.10.2024

Einfamilienhaus mit Garten und Garage in ruhiger Lage von Straelen

Das Ihnen hier angebotene Einfamilienhaus wurde im Jahre 1993 errichtet und verfügt über eine gesamte Wohnfläche von 110,29 m² zzgl. Hauswirtschaftsraum und Vollkeller. Die Wohnfläche verteilt sich auf 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Gäste-WC und Abstellraum. Die offene Treppe vom Wohnbereich zur Empore ins Obergeschoss gibt dem Haus einen besonderen Charakter. Das Haus kann mit einem schönen Garten punkten und verfügt sogar über eine Garage mit Durchgang ins Haus. Der Keller wurde als gegossene Wanne errichtet, ist fast komplett beheizbar und umfasst folgende Räume mit Fenster: einen Hauswirtschaftsraum, einen Heizungs- und Trockenraum, einen Saunabereich mit Dusche, sowie einen Hobbyraum. Bei diesem Haus ist besonders hervorzuheben, dass die Innenwände mit Lehmputz versehen sind. Das wirkt sich besonders positiv auf ein angenehmes und im Sommer kühlendes Raumklima aus. Vor der Garage wurde ein Glasabdach errichtet. -

News

News

10.10.2024

Bundesrat beschließt Erleichterungen für Balkonkraftwerke

Balkonkraftwerke sind privilegierte Vorhaben

Mit der Gesetzesänderung zählen Steckersolaranlagen – auch bekannt als Balkonkraftwerke – zu den sogenannten privilegierten Vorhaben. Genau wie bisher schon bei baulichen Veränderungen, die zum Beispiel benötigte Barrierefreiheit schaffen oder dem Laden von Elektrofahrzeugen dienen, können Eigentümergemeinschaften den Einbau von Steckersolaranlagen zur Stromerzeugung nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Zwar konnten Eigentümer und Eigentümerinnen bereits bisher mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ein Balkonkraftwerk installieren. Diese Zustimmung zu erhalten habe sich jedoch oft als schwierig erwiesen, heißt es in der Gesetzesbegründung.

Gleichermaßen haben Mieterinnen und Mieter nun einen Anspruch auf die Erlaubnis des Vermieters zur Installation einer Steckersolaranlage. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen.

Balkonkraftwerk: so funktioniert’s

Balkonkraftwerke bestehen in der Regel aus zwei bis drei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Der Wechselrichter wandelt den erzeugten Solarstrom in normalen Haushaltsstrom um. Das Solarmodul wird z. B. am Balkongeländer befestigt und angeschlossen. Sobald das Modul Strom erzeugt, läuft der Stromzähler langsamer, denn die im Haushalt angeschlossenen Geräte nutzen zuerst den Solarstrom, bevor sie wieder auf Strom aus dem öffentlichen Netz angewiesen sind.

Aktuell ist die Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken nach deutschem Recht auf maximal 800 Watt begrenzt. Die Anmeldung eines Balkonkraftwerks ist gesetzlich vorgeschrieben – wurde jedoch im Rahmen des Solarpakets im April 2024 stark vereinfacht und erfordert nur noch wenige Daten. Eine Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr notwendig.